NANAIRO NO HANE なないろの羽の療育内容

近年、運動が脳を活性化するメカニズムが解

明されてきています。脳を鍛える

には運動しかないと唱え

なないろの羽の運動

なないろの羽の運動

なないろの羽の運動とは

近年、運動が脳を活性化するメカニズムが解明されてきています。脳を鍛えるには運動しかないと唱えたハーバード大学の臨床医ジョンJ・レイティ氏は、有酸素運動と神経系の運動を組み合わせて行うことで、脳への効果的な刺激になると報告しています。また、楽しさや面白さを伴った運動で、脳はより活発に働くということがわかってきています。子どもの発達にとって運動は、認知機能や情緒機能などその他の諸機能と強い結びつきがあるともいわれています。

時間・空間・仲間

「時間」「空間」「仲間」の確保が難しくなり、遊ぶ機会を逃しつつあるゴールデンエイジの子どもたちに。伸び伸びと身体を動かす楽しさや心地よさを味わいながら、面白さや驚きに飛び跳ね回り、熱中し、真剣になる運動を。

なないろの羽では、運動の基礎に粗大運動を置き、SAQトレーニング、コーディネーション運動、学校体育を組み合わせた授業を行っています。その授業は1人1人の発達段階に合わせ、神経伝達物質・ワーキングメモリに配慮したスモールステップの授業です。毎日40分~1時間の運動を行う中で運動量も確保していきます。その結果、自分の体重を使った刺激を筋肉にも与えているため、補強運動のような役割も果たします。

粗大運動とは?

手足胴を使って大きく身体を動かす運動です。原始反射(胎内で発生する生命維持に関連する反射。ものを握る、おっぱいを吸うなど。生後2か月頃から脳の発達に伴い、別の部位に制御が移ることで、だんだんと消失する。)の残存がみられる子どもの場合、各感覚の統合、バランス能力、ボディイメージ、力調整に難しさが現れてきます。大きく身体を動かす運動を行うことにより、身体の中心軸を感じてもらい、体幹筋をつけていきます。

SAQトレーニングとは?

自分の重心を意識し、一定のリズムでSTOP&GO繰り返し行っていきます。STOP&GOを繰り返すことにより、身体をコントロールする感覚をつけてもらい、行動のコントロールにも効果がある運動です。仕様器具: ラダー・ミニハードル

コンディネーション運動とは?

遊んでいるだけのようですが、これが「コーディネーション能力」を高めるトレーニングの一例です。コーディネーション能力とは、目や耳など五感で察知した周囲の状況を脳で判断し、次にどんな動作をしたらよいか筋肉に伝える能力のことです。

一例として、「じゃんけん、ポン(グー)」。

先生が手を挙げると、子どもたちは足を開きながら「パー」。

動作を間違えると、子どもたちから思わず笑い声がこぼれる――。

1 定位能力

相手やボールなど動いているものに対して、自分の位置関係を正確に把握し調節する能力

(例)野球の外野フライを捕る。

2 識別能力

手や足・用具などを連携させ、精密に操作する能力。

(例)剣玉で「もしもしかめよ」。調理器具。自転車のハンドル操作

3 変換能力

状況の変化に合わせて、素早く動作を切り換える能力。

(例)つまずいて転びそうになった時に、手をついて顔から落ちるのを防ぐ。

4 連結能力

関節や筋肉の動きのスピードを合わせたり、タイミングよく同調させる能力。

(例)鉄棒の逆上がり。跳び箱運動。

5 反応能力

合図に素早く反応して、正確に対応する能力。

(例)徒競走のスタートで合図に反応する。

6 リズム能力

リズムにタイミングを合わせて身体で表現する。

(例)「じゃんけん」を出すタイミング。縄跳び。一定のペースで走る。

7 バランス能力

な体勢でも動きを継続したり、姿勢を立て直す能力。

(例)電車やバスの立ち乗り乗車。

主な効果

- 動きのもとをつくる

- 筋力と神経の回路を開発する

- 運動感覚を高める

- 前頭前野を刺激し感情のコントロールがしやすくなる

- ワーキングメモリを伸ばす

- 自己肯定感を高める

学校体育とは?

「跳び箱」「マット運動(前転・後転等)」「なわとび」「ボール運動」「運動会」等、子どものできるできないがはっきりと目立ってしまう学校体育。発達性協調運動障害がみられる児童にとっては苦しい体験となっているはずです。

なないろの羽では、粗大運動・SAQトレーニング・コーディネーション運動と合わせて、またはその先の発展課題として学校体育も指導していきます。

なないろの羽の学習

なないろの羽の学習

なないろの羽の学習とは

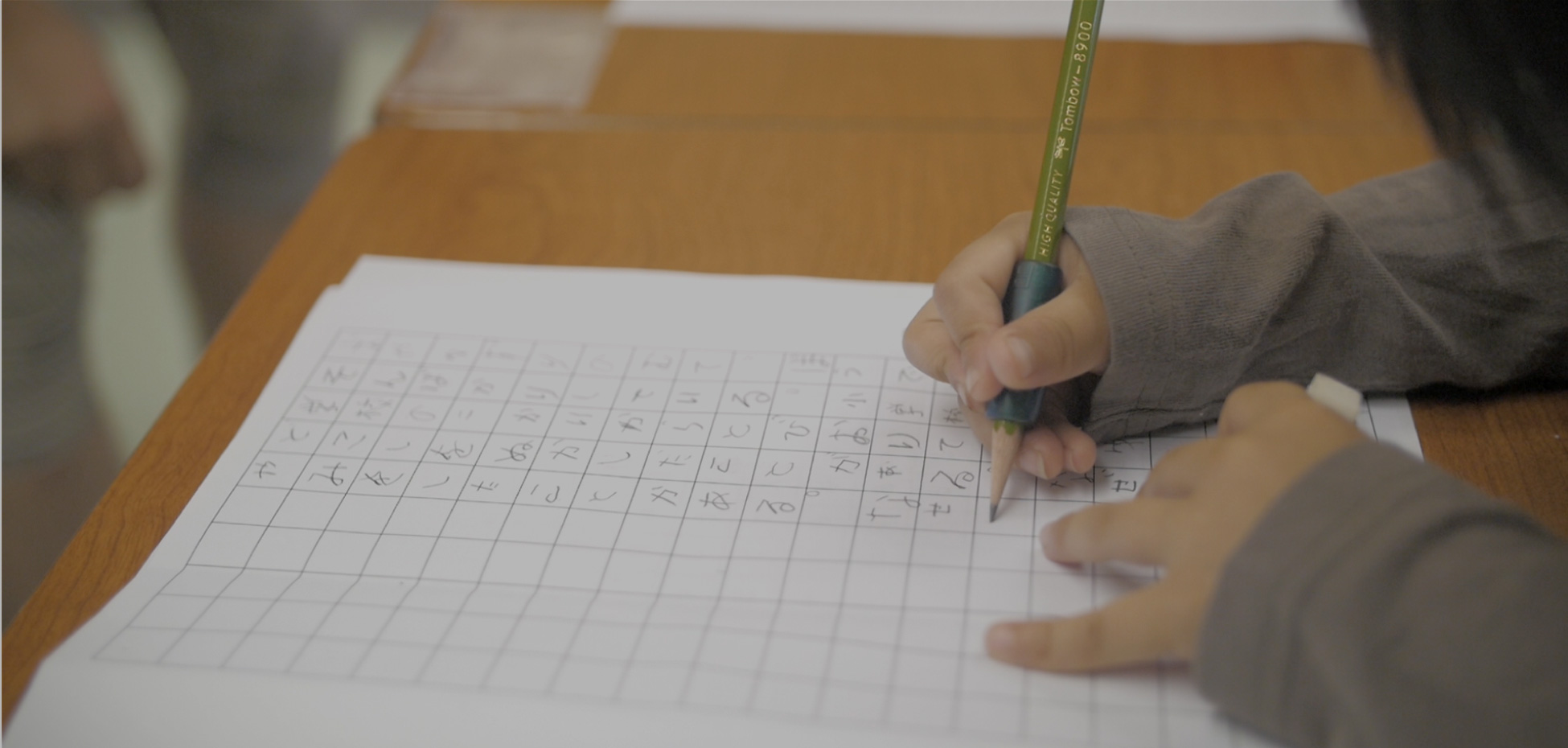

なないろの羽では対象物を目で見る→認知する→一時的にその認知を保持して、思考する→表現するという一連の流れの繰り返しが学習の基礎にあると考えています。

「見る力」のトレーニング

視力に問題がなく、良く見えているように見えても、実は「見る力」に弱さがあり、本当の意味での「見る」ことがうまくできていないことがあります。幼児期では、絵が描けない、積み木の形を作れない、パズルが苦手、キャッチボールが苦手等「見る力」が充分機能していない兆しがみられます。

就学後には、文字をうまく書けない、覚えられない、板書ができない、鏡文字になる、読みが遅い、算数の図形問題がわからない、球技が苦手等のつまずきにつながる児童が多く見られます。目の能力の低下は学習効率を低下させるだけでなく、見ることに人一倍エネルギーを要し、集中力や注意力にも大きな影響を及ぼしていると考えられます。

「見る」ことに必要な運動機能

見たものをしっかりと認識するためには、まず見ようとしているものを確実に捉え、それをはっきり見る必要があります。目は対象物が視野の中に入ってくると、最初に「共同眼球運動」という機能をつかって、対象物に両眼の視線を移動します。それと同時に「両眼視」と「調節」機能をつかって、焦点を合わせて見ることができます。この機能に難しさがあると目を自由自在にスムーズにコントロールすることができないため、板書が難しい、文章を読み飛ばしてしまう、ボールを目で追うことも難しいので、球技などのスポーツも苦手になります。

見たものを知覚する機能

目から(眼球運動・両眼視・調節)によって対象物がうまく取り込まれたら、その視覚情報が何なのか脳や他の感覚をつかって見ています。これが目から入った対象物の分析、「視知覚」です。また、目から入った情報は、常に身体を動かす機能と連携しています。特に目と手のチームワーク「目と手の協応」は、学習やスポーツ、その他の活動にとって重要です。目と運動機能の連携がうまくいっていないことが、不器用さの原因につながることがあります。

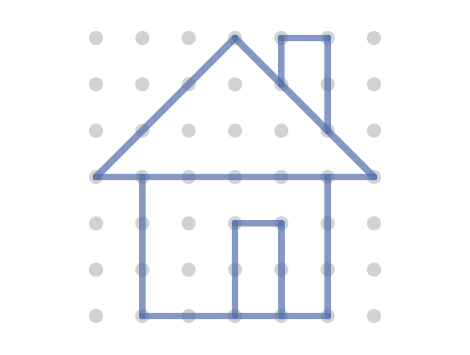

●取り組み内容

ジオボード・ペグボード・視写・直写・タングラム・ミシガントラッキング・コラムサッケード・グリッド点つなぎ・ その他ビジョントレーニング・視覚的ワーキングメモリトレーニング等

「聴く力」のトレーニング

聞くことに対する難しさを持つ子どもも少なくありません。聞く力にはワーキングメモリという情報の一時的保存を担う脳の機関、特に音韻ループという場所の機能が関係しています。また音韻ループは言語の発達にも関係していると言われています。

取り組み内容:音読・数唱(順唱)

国語・算数の基礎的能力

読み・書き・計算において、その子どもの発達段階に合わせた指導を行っていきます。

なないろの羽の療育

なないろの羽の療育

療育の方向性

それぞれの子どもの発達段階に合わせた粗大運動、コーディネーション運動、学校体育を行い、脳が活性化しているときに学習も行っていく、なないろの羽での療育活動の先にあるものは、自分を知り、人を知り、空間を知り、自己を肯定し、自分+誰かという空間の中で過ごしやすくなるということだと我々は考えます。

関わり方・指導員の質

なないろの羽の取り組み、すべてにおいて通ずるのは、子どもが「楽しい」と思って取り組めるように神経伝達物質の働きまで考慮した指導を行っていくことです。子どもたちが活動に集中できるよう教室内は構造化され、指導員は様々な特別支援の事例研究から日々学びを得ています。そして「ここは安全だ、安心だ」と感じてもらい、自己を肯定し、明日への生きるチカラに結びつけてもらえるよう子どもたちと関りをもっていきます。

なないろの羽にはそれぞれの子どもの発達段階に応じた、さまざまな運動・視知覚トレーニング等のプログラムがありますが、プログラムと同等かそれ以上に大切にしていることは、この子どもたちが「楽しい」「安心」と感じてもらえる関わりです。プログラムが療育するのではなく、人が療育をするのです。この関りによって、もともと苦手意識のあった運動や学習に対しても、やらされてる感などなく、「楽しい」と感じ、自ら積極的に子どもたちは取り組んでいきます。

- ※なないろの羽では、それぞれの地域特性に合わせてその教室の持つ役割と授業方針を決めております。

詳しくは最寄りの教室にお尋ねください。